上記ボタンの印刷又はPDF出力からは必要な部分だけを取得してご活用頂けます。

エンディングノート全体の無料ダウンロード

こちらより、PDFファイルをダウンロードして印刷し、ご活用頂ければ幸です。

チェックリストのみの無料ダウンロード

こちらより、PDFファイルをダウンロードして印刷し、ご家族皆様で1度チェックするのも良いでしょう。

~相続や手続き等で家族が困り果てる前に~

事前にご自身でチェックを行い準備をしておき、残されたご家族様の労力を軽減してあげる事が肝要です。

又、ご遺族の方もご活用頂けますよう構成致しております。ご活用頂ければ幸です。

順を追って全てご確認頂く方が望ましいのですが、上記目次より目的項目へジャンプして頂くと早くご確認頂けます。

ご家族、ご親族との話し合い時期

“あなた”や“大切な人”の「もしもの時」に備えて、話し合ってみませんか?

どんなに医療が進歩しても、私たちの“いのち”はいずれは終わりを迎えます。

最期まで自分らしさをもって生き抜くため、自分の最期は自分で決めたいという人が増えています。

「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」のススメ

終末期の意思決定・・・「自分にはまだ関係ない」「できれば先延ばしにしたい」「面倒くさい」「恥ずかしい」とお考えの人も多いと思いますが、実際にその時が来ると冷静に考えられない事もあり、話し合いもできないことが多いようです。

したがって、ご家族に不快な思いをさせない様、なるべく負担をかけないように、そして

“もしもの時”に自分の意思を最も尊重してもらうために、その時に受けたい医療などを気心が知れた家族や担当の医師などの専門職と“日常的”から“話し合い”を持ち、その内容を共有してエンディングノート等の書面に残して定期的に見直しを行い、適宜更新を行う事が望ましいのです。

この、事前に話し合うことを「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」といいます。

周りの人に“自分らしい生き方”を理解してもらうための話し合い、といえます。

そして書き記しておきましょう。

話し合いの時期は・・・

① 元気で時間的余裕がある時

② 病気が悪化した時

③ 死期が迫った人生の最終段階、この3つがあります。

「エンディングノート」や「終活」などは、①の時期に作られるものです。

この3つの時期に話し合いを持つことで、あなたの意思決定が揺れ動くものであっても、支える側があなたの思いを理解し、あなたの意思決定を最期まで尊重することが出来るのです。

また、脳梗塞、交通事故などで、突然意識不明の状態に陥った時や、認知症が進行し、自身の判断能力が著しく低下した時などは、第三者による代理決定が必要となります。

この代理意思決定者を選ぶことも、ACPの中でとても重要です。 ※大村市発行エンディングノート参照

エンディングノートの書き方

エンディングノートは、ご自身の必要情報まとめ資料でもあり、万一の際にご家族様がなるべく苦労しなくて良い様な作りになる事が望ましいです。

| 1 | すべての項目を埋めようとしなくても大丈夫 | すべてを埋めようとしないで下さい。考えてもなかなか埋まらない所は飛ばして、書けるから書いて行きましょう。書ける所を一通り書き終えてからもう一度埋まらなかったところを考えてみて、それでも埋まらなければ3ヶ月程たってから又見返してみて埋まらなければ斜線を引いても良いと思います。このノートを目に留まりやすい場所に置き、何度も見返しながら少しずつ書き進めていきましょう。 |

| 2 | 書き変えても大丈夫 | 気持ちや状況が変わった時、ノートを開いてみましょう。既に書き込んだ箇所に線を引き、書き直してください。線の横に訂正した日付を書いておくとよいでしょう。何度か書き直すことで、気持ちが整理されていくこともあります。 |

| 3 | 家族に共有しましょう | あらかたを書き終えたら、家族に保管場所を伝えて内容を共有しましょう。いざという時に家族が困らないようにすることも、終活の大きな目的です。家族がいない場合には、これからのことを託せる人に共有しましょう。あなたの人生や考えを伝えることは、あなたの信頼できる人達とお互いの絆をより深めることにつながります。そのことが、これからの豊かな時間を創ります。 |

| 4 | 定期的に見直しましょう | お正月やお盆、毎年の誕生日にこのノートを見返して、情報や気持ちが変わっていないかを確認しながら状況に合わせて更新していくと良いでしょう。 |

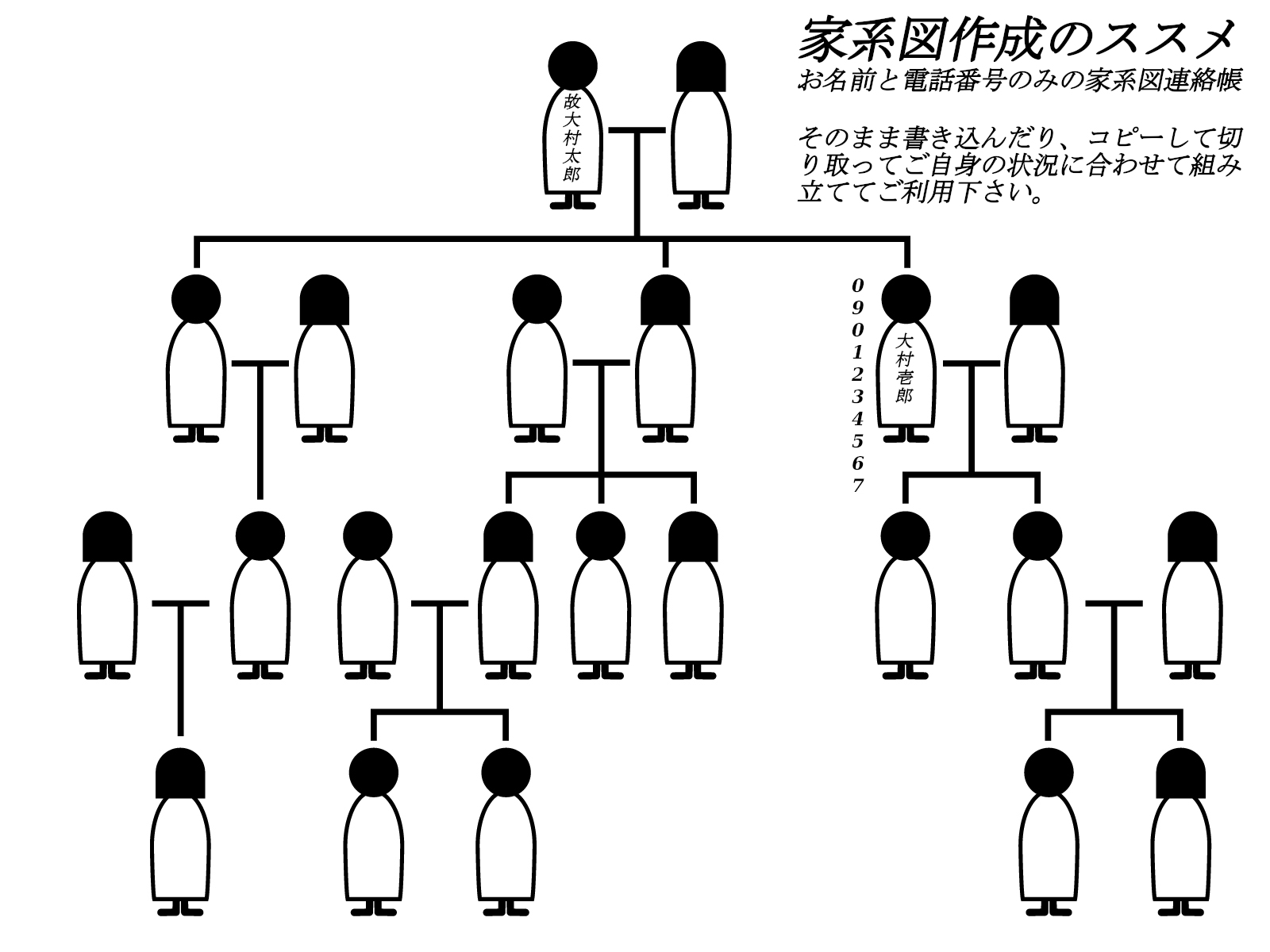

家系図作成のススメ

①エンディングノートへコピーした下記図の必要な箇所を切り取ってお一人お一人、ご自身とご家族から順番に貼り付けて行きながら家系図を作って見ましょう。

②お名前、電話番号がわかる方を貼付て、お名前だけわかる若しくは存在だけわかる場合も貼り付けて行く際に連絡先が分からない方に一番近い方から連絡先を聞く等して連絡帳としての機能を持たせます。

③連絡先がわからなくなっている方の連絡先を聞く際に「そう言えば○○さんとこ、次男坊いたよね?親族の連絡帳作ってるんだけどわからなくて・・・」等と確認しながら進めると後でご紹介する「連絡帳」の作成にも大いに役立つでしょう。

※大村市役所の戸籍課に「家系図を作りたい」旨お伝え頂き、ご先祖様からの家系図作成も良いですね。どの程度遡るのか?どのご先祖様からの流れまで取得するのかで費用が大きく変わります。

どの程度の費用がかかるのか?を、戸籍課のご担当者様に相談しながら取得すると良いでしょう。量によっては1~2週かかる事も有るようです。

連絡してほしい人

| 名前 | 連絡先 | 知らせたいタイミング |

関係 |

|---|---|---|---|

葬儀の事前準備

遺族の4分の3は病院で亡くなってから数時間以内に葬儀社を決めています。

生前のうちで予め情報や検討があると、いざという時に葬儀社を選ぶ際や、その後に後悔が残ってしまうことも。事前に意思を伝えておくことが大切です。

見落としがちな項目を確認

| チェック項目 | 内容 | はい | いいえ |

|---|---|---|---|

| check 1 | ノート作成時わからないところはどこで調べれば良いか知っている | ||

| check 2 | 突然入院をすることになった場合、頼みごとをする人を決めている | ||

| check 3 | 要介護状態になった時の介護の希望をまとめている | ||

| check 4 | 延命や終末期医療の希望を記録している | ||

| check 5 | 自分の法定相続人が誰かを知っている | ||

| check 6 | 預貯金口座をすべて把握している | ||

| check 7 | 遺言書を作成している | ||

| check 8 | 葬儀の希望を伝えている | ||

| check 9 | お墓を用意している |

成年後見制度

成年後見制度とは、年齢を重ねて判断能力が低下した際に、家庭裁判所もしくは本人によって後見人を選任して自分の財産を守るように補助・代理・監督をする制度です。

<ご相談先> 大村市成年後見支援センター(大村市社会福祉協議会内)

TEL:0957-47-8130

私のエンディング

誰もが迎える旅立ちの時。どんな旅立ちがあなたらしいでしょうか。答えはあなたの中にしかありません。

最期まで、自分らしく。

エンディングセレモニーは見送る人にとってのものでもあります。

遺された家族や周囲の人たちが、あなたとの想いを刻んで傍で温かく手を合わせる時が必要になるからです。

葬儀について

葬儀の考え方

- 多くの人と盛大に

- 一般的に

- 近親者のみでこじんまりと

- したくない

- 口頭で家族や親に任せたい

喪主をお願いしたい人

| 関係 | |

|---|---|

| 名前 | |

| 連絡先 |

葬儀の形式

- 仏教

- キリスト教

- 神式

- 無宗教

菩提寺や宗教団体 名称:

所在地:

連絡先:

葬儀場の場所

- 自宅

- 斎場

- 火葬場(式は行わない)

具体的な希望:

連絡先:

葬儀の担当者

| ① 会社名 | 連絡先 | 名前 | |

|---|---|---|---|

| ② 会社名 | 連絡先 | 名前 | |

| ③ 会社名 | 連絡先 | 名前 |

葬儀の規模など

- 生前契約している(業者名: 連絡先: )

- 会員になっている(業者名: 連絡先: )

- 依頼して欲しい業者がある(業者名: 連絡先: )

葬儀の費用

- 私の預貯金を使って欲しい

- 特に用意していない

- 保険・共済などで用意している(名称: 連絡先: )

遺影

- 用意してある(保管場所: )

- 作って欲しい(具体的に: )

- こだわりない

その他の希望

例:祭壇や飾りつけ・音楽・お供え物などや家族や友人へのメッセージ・香典や供花について等

・希望:

お墓・埋葬について

お墓を用意してある場合

墓地名:

所在地:

連絡先:

石材店:

契約者:

お墓を用意していない場合

- 新たに購入してほしい(一般墓 / 永代供養墓 / 納骨堂 / 樹木葬/その他)

- 実家にいれてほしい(場所: )

- 手元供養してほしい

- 家族に任せたい

- □その他( )

分骨

- 希望する

- 希望しない

- □まかせる

埋葬の費用

- 私の預貯金を使って欲しい

- 特に用意していない

- 保険・共済などで用意している(名称: 連絡先: )

備考:

「改葬」「墓じまい」「生前墓」

遺骨を別のお墓に移すこと、お墓を撤去・処分することを指します。

都市化や少子化が進み、先祖代々のお墓を継承することが難しくなるケースが増えてきています。

お墓の権利や手続き関係等を踏まえて考えるとき、家族と相談しておくことが大切です。

特に、本家や分家間のあれやこれや、どうしても同じお墓に入りたくない方もいらっしゃる事でしょう。その際は、亡くなってから嫌な思いが続くより、ご自身の希望を書き残しておいた方が良い事は言うまでも有りません。

例えば、生前墓をご準備されることも良いでしょうし、○○寺での永代供養の希望を書き残しておかれるのも良いでしょう。

永代供養の他にも、海洋散骨、はたまたペンダントにするなど、様々な納骨方法が有ります。色々な納骨方法を調べてみるのも良いでしょう。

相談・手続き窓口一覧

1. 大村市役所

大村市役所 〒856-8686 大村市玖島1丁目25番地 代表電話:0957-53-4111

| 内容 | 相談先 | 電話番号 |

|---|---|---|

| 高齢者の介護・福祉・医療の総合相談窓口 | 大村市地域包括支援センター | 0957-53-8141 |

| 国民健康保険・後期高齢者医療制度に関すること | 国保けんこう課 | 0957-53-4111(内線110) |

| 住民票や戸籍謄本に関すること | 市民課 | 0957-53-4111(内線102) |

| マイナンバーカードに関すること | 市民課 | 0957-53-4111(内線197) |

| おくやみコーナーの利用に関すること | 市民課 | 0957-53-4111(内線489) |

| 市税に関すること | 税務課 | 0957-53-4111(内線125) |

| 障がい者手帳、障がい者福祉サービスに関すること | 障がい福祉課 | 0957-20-7306 |

| 健康づくりに関すること | 国保けんこう課 | 0957-53-4111(内線140) |

| 各種健診について | 国保けんこう課 | 0957-53-4111(内線152) |

| ごみの出し分けに関すること | 環境センター | 0957-54-3100 |

| ペットの相談に関すること | 環境保全課 | 0957-53-4111(内線149) |

| 相続に関すること | 市民110番 | 0957-53-4111(内線193) |

2. 市役所以外

| 内容 | 相談先 | 電話番号 |

|---|---|---|

| 成年後見制度に関すること | 大村市成年後見支援センター / 法テラス長崎 | 0957-47-8130 / 0570-07-8362 |

| 遺言書、公正証書に関すること | 諫早公証役場 | 0957-23-4559 |

| 在宅医療に関すること | 大村市在宅医療サポートセンター(まちおか保健室) | 0957-20-7115 |

| ボランティアに関すること | ボランティアセンター あいわーく | 0957-56-8663 |

| 運転に不安を感じた時の相談に関すること | 安全運転相談ダイヤル / 運転免許試験場 | #8080 / 0957-53-2128 |

| お口の健康に関すること | 大村市歯科連携室 | 0957-56-8555 |

おくやみコーナーへの掲載を希望しますか?

大村市お悔やみコーナー

大村市では、亡くなられた方に関する手続をご案内する「おくやみコーナー」を設置しています。ご利用には、事前に電話または窓口での予約が必要です。

予約当日に、おくやみコーナーで必要手続の一覧表と書類一式をお渡ししますので、そちらに沿ってご白身で各課を回っていただきます。

○電話での予約

- 0957-53-4111(内線489)

受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝休日・年末年始を除く)

○直接大村市窓口での予約

- 市民課窓口にお尋ねください。

受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝休日・年末年始を除く)

ご予約いただいた場合、市役所での必要なお手続をお調べし、事前準備を行います。当日は、必要書類一式をお渡ししますので手続一覧に沿ってお手続いただけます。

※おくやみコーナーのご利用は、必須ではありません。ご予約なしてこ直接各担当課窓口でお手続いただくことも可能です。

長崎新聞社お悔やみコーナー

掲載は無料です。ご希望のご遺族は、告別式の詳細を直接、または葬祭場などを通じ「長崎新聞おくやみ係」にご一報ください。

【着信用:代表電話番号】095-842-0493

※下記のいずれかの番号から電話がかかってきます。なお、こちらの番号に折り返し電話をいただいても応答できない場合があります。ご了承ください。

【発信用:個別電話番号】090-8490-8501、090-8490-8502、090-8490-8503、090-8490-8559

※受け付けは午前10時から午後7時まで

葬儀が終わってからの必要な手続きチェックリスト

| 区分 | 該当事項 | YESチェック |

| ①住民登録関係 | 運転免許証をお持ちですか? | □ |

| 世帯主として住民登録していましたか? | □ | |

| 印鑑登録証または市民カードをお持ちですか? | □ | |

| マイナンバーカード、「通知カード」、「住民基本台帳カード」をお持ちでしたか? | □ | |

| ②保険関係 | 生命保険や損害保険に加入していましたか? | □ |

| 国民健康保険に加入していましたか? | □ | |

| 後期高齢者医療保険に加入していましたか? | □ | |

| ③年金関係 | 年金を受給あるいは年金に加入していましたか? | □ |

| ④海外関係 | 有効期間中のパスポート(旅券)をお持ちですか? | □ |

| ⑤○○手帳関係 | 身体障害者手帳をお持ちでしたか? | □ |

| 療育手帳をお持ちでしたか? | □ | |

| 精神障害者保健福祉手帳をお持ちでしたか? | □ | |

| 被爆者健康手帳をお持ちでしたか? | □ | |

| 戦傷病者手帳をお持ちでしたか? | □ | |

| ⑥受給者証の新規請求手続き | 亡くなったことによって「母子家庭」「父子家庭」「寡婦」「寡夫」になりましたか? | □ |

| ⑦各種受給資格者証の返還手続 | 各種医療受給者証をお持ちでしたか? | □ |

| 65歳以上でしたか? | □ | |

| 40歳以上65歳未満で介護認定をお持ちでしたか? | □ | |

| 第一種健康診断受診者証をお持ちでしたか? | □ | |

| 被爆体験者精神医療受給者証・第二種健康診断受診者証をお持ちでしたか? | □ | |

| 自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)受給者証をお持ちでしたか? | □ | |

| ⑧各種手当未支給分の請求または変更手続 | 児童手当、児童扶養手当または特別児童扶養手当の受給者でしたか? | □ |

| 特別障害者手当、障害児福祉手当または経過的福祉手当の受給者でしたか? | □ | |

| ⑨各種名義変更の手続 | 市県民税・軽自動車税・国民健康保険税を課税されていましたか? | □ |

| 防災ラジオの借主でしたか? | □ | |

| 固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者でしたか? | □ | |

| 農地の所有者でしたか? | □ | |

| 山林の所有者でしたか? | □ | |

| 犬の所有者でしたか? | □ | |

| 入札参加資格者の代表者でしたか? | □ | |

| 指定文化財(と思われるものも含む)を所持していましたか? | □ | |

| 原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)の所有者でしたか? | □ | |

| 車をお持ちでしたか? | □ | |

| 船をお持ちでしたか? | □ | |

| ⑩その他の手続き | 世帯に保育所、幼稚園などに入所されている方は居ますか? | □ |

| 市営住宅に住んでいましたか? | □ | |

| 電気・ガス・上下水道の契約者でしたか? | □ | |

| スマホ(電話)・インターネットの契約者でしたか? | □ | |

| パソコンをご利用されていましたか? | □ | |

| ネット銀行、株、為替、暗号資産、FXを利用していましたか? | □ |

①住民登録関係

| チェック項目 | 期限 |

| 世帯主として住民登録していましたか? | 亡くなられた日から14日以内 |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 世帯主変更届(亡くなられた方を除く世帯員が2名以上の場合) | 同一世帯の方・代理人 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 届出人の身分証明書(代理人の場合は委任状が必要です) | 市民課 |

| チェック項目 | 期限 |

| 印鑑登録証または市民カードをお持ちでしたか? | 無し |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 不要

※印鑑登録証及び市民カードは死亡の届出によって自動的に廃止されます。返却する必要はありません。処分は裁断のうえ破棄してください。処分を希望される方は市民課へ返納をお願いします。 |

どなたでも可 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 口返納する場合は亡くなられた方の印鑑登録証または市民カード | 市民課 |

| チェック項目 | 期限 |

| 「マイナンバーカードl」、「通知カード」、「住民基本台帳カード」をお持ちでしたか? | 無し |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 不要

※「マイナンバーカード」、「通知カード」、「住民基本台帳カード」は死亡の届出によって自動的に廃止されます。返却する必要はありません。処分は裁断のうえ破棄してください。処分を希望される方は市民課へ返納をお願いします。 |

どなたでも可 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 口返納する場合は亡くなられた方の

・マイナンバーカード・通知カード・住民基本台帳カード |

市民課 |

●戸籍証明書※お近くの市区町村の窓口で請求できます

| 本籍地 | 大村市で死亡届出を行った場合【発行日の目安】 | |||||

| 大村市 | 【大村市交付を希望される場合】

翌々営業日の午後3時以降、戸籍証明書が発行できます。 【他市での交付を希望される場合】 大村市交付を希望される場合よりも日数を要する場合があります。 |

|||||

| 大村市以外 | 届出をされた翌営業日に大村市で処理し、翌々営業日に本籍地の市区町村へ大村 市が届書を送達します。 届書到着後本籍地で処理を行い発行可能となります。(おおむね|週間から2週間のお時間がかかります。) |

|||||

●住民票除票※住民票がある市区町村の窓口で請求できます

| 住所地 | 大村市で死亡届出を行った場合【発行日の目安】 | |||||

| 大村市 | 翌々営業日の午後3時以降、大村市にて住民票除票が発行できます。

※土曜日・日曜日や夜間での届出は翌営業日からの処理開始となります。(祝日 例②:土曜日届出⇒水曜日の午後3時以降 |

|||||

| 大村市以外 | 住民票がある役場へお問い合わせください。

※届出をされた翌営業日に大村市で処理し、翌々営業日に住所地の市区町村へ大 (おおむね|週間から2週間のお時間がかかります。) |

|||||

②保険関係

| チェック項目 | 期限 |

| 後期高齢者医療保険に加入していましたか? | |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| ・後期高齢者医療被保険者証の返還

※「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は証の返還 ・葬祭費の請求※葬祭費を請求される場合のみ |

|

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 口亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証

①亡くなられた方の限度額適用・標準負担額減額認定証 ②亡くなられた方の限度額適用認定証 ③亡くなられた方の特定疾病療養受療証 ※①~③はお持ちの方のみ 口法定相続人の預金通帳 |

国保けんこう課 |

③年金関係

| チェック項目 | 期限 |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 【大村市役所の窓口で確認する場合】 亡くなられた方・が受給または加入していた年金制度に関わらず、ご遺族に必要な手続について日本年金機構へ確認します。手続の種類、請求者により手続が異なるため、ご遺族への聞取りがあります。 ●大村市役所で手続できる場合 手続に必要な書類等を確認してご案内します。 ●大村市役所以外で手続の場合 受付窓口をご案内します。【電話で確認する場合】 口厚生年金を受給または加入していた場合 ・日本年金機構諌早年金事務所お客様相談室 口共済年金を受給または加入していた場合 ・所属されていた共済組合へ確認 |

手続きにより請求者の範囲が異なりますので、窓口にて確認が必要です。 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| ※大村市役所の窓口にて行う場合

□窓口に行く方の免許証などの本人確認書類 ※電話で確認する場合 □年金証書または基礎年金番号が記載された書類 |

市民課

日本年金機構諌早年金事務所お客様相談室 所属されていた共済組合 |

④海外関係

| チェック項目 | 期限 |

| 有効期間中のパスポート(旅券)をお持ちでしたか? | パスポート(旅券)の有効期限まで |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| パスポート(旅券)の失効手続 | 名義人の家族 |

| 必要な物 | チェック項目 |

| 口亡くなられた方のパスポート(旅券) 口死亡届、会葬御礼、死亡診断書、戸籍謄本(除籍済)のうちいずれか1点(写し可) 口家族等の身元を確認する書類 |

地域げんき課 |

⑤○○手帳関係

| チェック項目 | 期限 |

| 身体障害者手帳をお持ちでしたか? | お早めにお手続き下さい |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 身体障害者手帳の返還 | どなたでも可 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 口亡くなられた方の身体障害者手帳 | 障害福祉課

☎0957-20-7360 福祉総務課 |

| チェック項目 | 期限 |

| 精神障害者保健福祉手帳をお持ちでしたか? | お早めにお手続ください |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 精神障害者保健福祉手帳の返還 | どなたでも可 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 口亡くなられた方の精神障害者保健福祉手帳 | 障害福祉課

☎0957-20-7360 |

| チェック項目 | 期限 |

| 被爆者健康手帳をお持ちでしたか? | お早めにお手続ください |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| ・被爆者健康手帳の返還 ・葬祭費の支給申請手続 |

どなたでも可 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| □亡くなられた方の被爆者健康手帳 口亡くなられた方の手当証書※手当受給者のみ 口認定書(医療特別手当の場合) 口死亡診断書または死体検案書の写し 口葬祭を行った証明 (例:会葬御ネL、葬儀領収書、死体の埋火葬許可証など亡くなられた方及び葬祭者の氏名が確認できるもの) 口申請者の預金通帳 |

福祉総務課 |

| チェック項目 | 期限 |

| 戦傷病者手帳をお持ちでしたか? | なし |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 戦傷病者手帳の返還 | 死亡届の届出人 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 口亡くなられた方の戦傷病者手帳

口亡くなられたことが確認できる書類 (例:住民票や戸籍証明書など) 口未使用のJR無賃乗車券引換証※お持ちの方のみ |

福祉総務課 |

⑥受給者証の新規請求手続き

| チェック項目 | 期限 |

| 亡くなられたことによって「母子家庭」、「父子家庭」、「寡婦」、「寡男」となりましたか? | いつでも可 ※ただし、受給資格の始期は、申請日の属する月の初日 |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 各医療費受給者証の新規申請 | 【母子(父子)・医療】 母子(父子)家庭の母(父) 【寡婦・寡男医療】 配偶者と死別または離別した下記年齢の方 ・寡婦:満50歳~70歳未満の女性 ・寡男:満68歳~70歳未満の男性 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 口申請者の健康保険証※母子家庭、父子家庭の場合は親子両方のものが必要です。 口申請者の普通預金の通帳 口申請者の現在の戸籍謄本 口配偶者の死亡または離別等が記載された戸籍謄本 |

・寡婦、寡男:福祉総務課

・母子家庭、父子家庭:こどもセンター |

⑦各種受給資格者証の返還手続

| チェック項目 | 期限 |

| 次の①~⑧の各種医療受給者証をお持ちでしたか? | お早めにお手続き下さい |

| 手続き詳細 | 相続人 (代理可。委任状不要。) |

| 各種医療費受給資格者証の返還手続 ①「こども」②「母子」③「父子」④「寡婦」⑤「単婦」⑥「寡男」⑦「心身障害者』⑧「老保障害者」 |

【母子(父子)・医療】 母子(父子)家庭の母(父) 【寡婦・寡男医療】 配偶者と死別または離別した下記年齢の方 ・寡婦:満50歳~70歳未満の女性 ・寡男:満68歳~70歳未満の男性 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 口亡くなられた方の各種受給資格者証 口相続人名義の預金通帳 口申請者の身分証明書 口戸籍謄本 ※相続人が別世帯の場合、提示を求めることがあります。 |

①~③こどもセンター ☎0957-54-9100 ①~⑧福祉総務課⑦~⑧障がい福祉課 ☎0957-20-7306 |

| チェック項目 | 期限 |

| 65歳以上でしたか? | |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| ①介護保険被保険者証の返還 ②介護保険負担限度額認定証の返還 ③介護保険負担割合証の返還 ④介護保険料の過誤納金及び介護給付費の口座振込の手続 |

①~③どなたでも可

④相続人 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| ①亡くなられた方の介護保険被保険者証

②亡くなられた方の介護保険負担限度額認定証 ③亡くなられた方の介護保険負担割合証 ④相続人名義の預金通帳・相続人の印鑑 |

長寿介護課

☎0957-20-7301 福祉総務課 |

| チェック項目 | 期限 |

| 40歳以上65歳未満で介護認定をお持ちでしたか? | お早めにお手続ください |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| ①介護保険被保険者証の返還 ②介護給付費の口座振込の手続 |

①どなたでも可 ②相続人 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| ①亡くなられた方の介護保険被保険者証 ②相続人名義の預金通帳・相続人の印鑑 |

長寿介護課 ☎0957-20-7301 福祉総務課 |

| チェック項目 | 期限 |

| 第一種健康診断受診者証をお持ちでしたか? | 亡くなられた日から14日以内 |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 第一種健康診断受診者証の返還 | どなたでも可 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 口亡くなられた方の第一種健康診断受診者証 口死亡診断書または死体検案書の写し |

福祉総務課 |

| チェック項目 | 期限 |

| 被爆体験者精神医療受給者証・第二種健康診断受診者証をお持ちでしたか? | 亡くなられた日から14日以内 |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| ・被爆体験者精神医療受給者証の返還 ・第二種健康診断受診者証の返還 |

どなたでも可 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 口亡くなられた方の被爆体験者精神医療受給者証 口亡くなられた方の第二種健康診断受診者証 口死亡診断書または死体検案書の写し |

福祉総務課 |

| チェック項目 | 期限 |

| 自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)受給者証をお持ちでしたか? | お早めにお手続き下さい |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)受給者証の返還 | どなたでも可 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 口亡<なられた方の自立支援医療受給者証 (精神通院・更生医療・育成医療 |

障がい福祉課 ☎095ワー20-7306 |

⑧各種手当未支給分の請求または変更手続

| チェック項目 | 期限 |

| 児童手当、児童扶養手当または特別児童扶養手当の受給者でしたか? | ①亡くなられた日の翌日から15日以内 ②③亡くなられた日から14日以内 |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| ①児童手当・特例給付の消滅届と認定請求(受給者変更) ②児童扶養手当認定請求、資格喪失、受給者死亡届等 ③特別児童扶養手当受給者死亡届、認定請求(受給者変更) |

受給者の(元)配偶者、児童の新たな養育者 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| ①~③の手当に関する手続 ・新規請求者の印鑑 ・新規請求者の健康保険証のコピー(①のみ) ・新規請求者名義の銀行預金通帳等 ※未払分がある場合、児童名義の預金口座が必要です。 ②~③の手当認定請求に関する手続 ・新規請求者名義の銀行預金通帳等 ・新規請求者及び同居者全員の個人番号が確認できるもの ・新規請求者及び児童の戸籍謄本(併用=不可) ※状況に応じてその他の書類が必要な可能性あり |

こどもセンター ☎0957-54-9100 |

| チェック項目 | 期限 |

| 特別障害者手当、障害児福祉手当または経過的福祉手当の受給者でしたか? | 亡くなられた日から14日以内 |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の資格喪失届・未支給手当請求 ※受給者の方は大村市福祉事務所長からの認定通知書が交付されています。 |

原則親族の方 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 口届出人の印鑑 口同一世帯相続人名義の通帳※未支給手当がある場合のみ |

障がい福祉課 ☎0957-20-7306 |

⑨各種名義変更の手続

| チェック項目 | 期限 |

| 市県民税・軽自動車税・国民健康保険税を課税されていましたか? | お早めにお手続き下さい |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 市県民税・軽自動車税・国民健康保険税の送付先変更届出書を提出してください。

今後のお知らせは、届出書に指定された送付先に送られてきます。 |

相続人 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 口届出人の身分証明書 | 税務課市民税グループ

|

| チェック項目 | 期限 |

| 防災ラジオの借主でしたか? | なし |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 防災ラジオの返却または名義変更 | ご遺族の方 ※ご遺族がいない場合は知人や関係者などの代理の方でも可。 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 口防災ラジオ一式(本体、アンテナ、アダプター) ※名義変更の場合は防災ラジオは必要ありません。 |

安全対策課 |

相続に関わるチェック

主に預金や株券、不動産等の固定資産に関わる部分になるのかとは思いますが、車や船等の動産も十分ご確認下さい。

| 期日 | 項目 | 備考 |

| なるべく早めに | 相続人の調査・確定 | 相続人を確定させるためには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。役所の窓口で 「相続に使用するため出生から死亡までの戸籍謄本が必要です」と申し出れば取得できます。 |

| 遺言書の探索 | 自筆証書遺言は、自宅で探索または法務局で調査してください。 公正証書遺言は、お近くの公証役場で検索してください。 |

|

| 遺言書の検認 | 法務局以外で発見された自筆証書遺言の場合は、「未開封」の状態で家庭裁判所の検認が必要となり ます。 |

|

| 相続財産の調査 | 被相続人の預金通帳及び郵便物から調査し、各事業者に問合せすることで、相続財産のほとんどを知る ことができます。また、自宅以外の不動産を所有している場合は、役所で「名寄帳」を取得することてこ課税対象の不動産のすべてを知ることができます。 |

|

| 遺産分割協議 (協議書の作成) |

共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する必要があります。合意後、金融機関や役所などへ提出 する為の遺産分割協議書の作成が必要となります。 |

|

| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述が必要となります。申述書の作成など必要な対応がある ため、家庭裁判所にご確認ください。 |

固定資産税

| チェック項目 | 期限 |

| 固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者でしたか? | なるべく早い方が良い |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| ・不動産の相続登記:遺言書等を元に遺産分割協議書を作成し、不動産の相続登記を行いますが、場合によっては土地家屋調査士にて測量を行ったり、話が纏まらずに弁護士へ依頼するケースもございますので、エンディングノートを作成される際、特に詳細に記載して事前の準備をオススメ致します。

・相続人が2名以上いる場合は該当不動産の価格査定が必要です。不動産の相続分価格が相続する財産分を超える場合は金銭を不動産を相続する方以外の方に不動産を相続する方が分配して相続を完結させるケースが有ります。ご本人が生きているうちに不動産査定を行っておき、手順等をエンディングノートへ記載しておくとスムーズです。 ・相続が発生すると、原則として遺産は法律で定められた相続分(法定相続分)の割合で相続人らが共有することになります。法務局で行う相続登記がお済みで無い場合は相続人で協議され、固定資産税に関する『相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申請書』を市役所に提出し、相続登記完了までの代表者として納税通知書の送付先として登録します。 |

相続人 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 固定資産の所有者と相続登記完了までの代表者との関係が分かる戸籍等各手続きを行う司法書士等の指示による | ひがし不動産:不動産の無料査定

法務局:司法書士 市役所:税務課 |

令和6年4月1日から不動産の相続登記の新ルール

不動産を相続した際に、取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。違反した場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。

相続登記の申請フロー

- 戸籍関係書類の取得

相続関係の確認と法定相続人の特定。 - 遺産分割協議書の作成

相続人全員で協議し、書面で確定。 - 登記申請書の作成

法務局提出用の申請書を作成。 - 登記申請書の提出

所轄の法務局に申請書を提出。 - 登録免許税の支払いと証明書の受け取り

申請完了後、登録免許税を支払い、証明書を受領。

法定相続情報証明制度について

- 法定相続情報証明制度は相続関係をまとめた一覧を作成し、複数の手続きで利用できる便利な仕組みです。

- 戸籍謄本などを何度も提出する手間を省けるので、効率的な相続手続きが可能になります。

大村市の相続に関する相談窓口

・大村氏市民110番【内線193】

ひがし不動産の相続に関する相談窓口

・電話:0957-46-5598

・LINE:LINE電話・チャット

・メールフォームお問合せ

| チェック項目 | 期限 |

| 農地の所有者でしたか? | 農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内 |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 相続による農地権利の取得届出書の提出 | 権利を取得した人 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 口届出人の印鑑 口相続した農地がわかる書類 |

農業委員会 |

| チェック項目 | 期限 |

| 山林の所有者でしたか? | 土地の所有者となった日から90日以内 |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 森林の土地の所有者届出書の提出 | 相続人・代理人(委任状) |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 口土地の位置を示す地図 口登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面 |

農林水産整備課 |

| チェック項目 | 期限 |

| 犬の所有者でしたか? | 新しい所有者が決まった日から30日以内 |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 犬の登録事項変更届(登録されていなかった場合は登録しましょう) | 新しい所有者 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| なし | 環境保全課 |

| チェック項目 | 期限 |

| 入札参加資格者の代表者でしたか? | お早めにお手続き下さい |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 入札参加資格審査申請書変更届 | どなたでも可 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| □入札参加資格審査申請書変更届 口登記事項証明書(法人の場合) 口身分証明書(個人事業主の場合) 口使用印鑑届(使用印を変更する場合のみ) |

契約課 |

| チェック項目 | 期限 |

| 指定文化財(と思われるもの)を所有していましたか? | お早めにお手続ください |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| (国・県・市)指定文化財所有者変更届 | 相続された方 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| □所有権の変更(移転)が分かる書類 | 文化振興課 |

⑩その他の手続き

| チェック項目 | 期限 |

| 世帯に保育所、幼稚園等に入所されている方はいますか? | |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 施設利用に関する内容の変更や世帯構成の変更に伴う利用者負担額の変更等の手続があります。手続の方法等、詳しくはお問い合わせください。 | 保護者・親族 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| なし | こどもセンター

☎0957-54-9100 |

| チェック項目 | 期限 |

| 市営住宅に住んでいましたか? | お早めにお手続<ださい |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 退去届や入居承継、入居者異動届の手続の方法等、詳しくは市営住宅に関する相談窓口へお問い合わせください。 | 同居者・親族・相続人 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| 要確認 | 指定管理者 市営住宅管理事務所 (㈱シンコー) ☎0957-20-7000 |

| チェック項目 | 期限 |

| 電気・ガス・上下水道の契約をしていましたか? | お早めにお手続ください |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| ①九州電力

・名義変更の場合、コールセンターへ、1契約者が亡くなったことを伝える。2名義変更を伝える。 □引き落としの銀行が変わる等状況により必要書類等を確認する ・解約の場合、コールセンターへ、1契約者が亡くなったことを伝え解約を伝える。2未清算料金についての請求書等の送付先を伝える。3後日請求書が送られてきたら、コンビニなどで支払いを行い、手続完了。 ②ガス ・同上 □引き落としの銀行が変わる等状況により必要書類等を確認する ③上下水道利用の中止または名義変更 電話可

|

①同居者・相続人

②同居者・相続人 ③同居者 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| ①九州電力:電気の検針票等の契約番号が分かる書類

九電以外はご契約先にて確認必要 ②西部ガス: ③上下水道料金センターにてご確認下さい |

①九州電力コールセンター☎0120-761-372

小売り電気事業者の場合はそのサポートセンター ②西部ガスコールセンター☎092-633-2440 プロパンガスの場合は各契約先 ③上下水道局料金センター☎0957-53-1111 |

| チェック項目 | 期限 |

| スマホ(電話)・インターネットの契約者でしたか? | なるべく早い方が良い |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| □解約・又は名義変更 | 相続人 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| ご利用明細等の郵送物が有るとスムーズです。 | ご契約の各サポートセンター |

| チェック項目 | 期限 |

| パソコンをお持ちでしたか? | 即時 |

| 手続き詳細 | 手続き可能な人 |

| 各登録サイトの退会若しくは譲渡などの引き継ぎが必要です。 | 相続人 |

| 必要な物 | 手続き窓口 |

| パソコンのパスワード・MSパスワード・登録先名称(URL)・ID・パスワード・メールアドレス・スマートホン(SMS) | ヤフー・Amazon等筆頭に登録アカウントのサポートセンター |

ひがし不動産の相続に関する相談窓口

・電話:0957-46-5598

・LINE:LINE電話・チャット

・メールフォームお問合せ